|

「歯周病は歯周病菌による感染症」だということ、ご存知でしたか?

歯科医院での歯周病治療といえば、歯磨き指導(ブラッシング指導)や歯石取りというのが一般的です。でも、歯周病の原因となる細菌を特定し、薬で菌を減らすことができるようになりました。この治療は最新の治療方法で、「顕微鏡を使った歯周内科治療」と呼ばれています。

歯が抜けてしまう一番の原因、それはむし歯ではなく歯周病なのです。日本人の約50%が歯周病で歯を失っています。歯周病は、文字通り歯の周りの病気。歯槽膿漏(しそうのうろう)と言ったほうがピンと来る方も多いかもしれません。歯周病は、酸素を嫌う細菌(歯周病菌)が、歯と歯ぐきの間深くにすみついて、その毒素によって歯の周りの骨を溶かしていってしまいます。その結果、歯ぐきがはれたり出血したり、最悪の場合には歯が抜け落ちてしまいます。

歯周病は、最近では生活習慣病の1つとされ、糖尿病、心臓病、早産、肺炎などの原因にもなると言われています。歯周病の治療は歯科医院での歯磨き指導や歯石取りなどのプラークコントロールが基本ですが、この基本的な治療をしてもなかなか歯周病が治らない方向けに研究された治療方法、それが「歯周内科治療」なのです。

|

- 歯を磨くと時々歯ぐきから血が出る。

- 歯がぐらぐらと揺れる感じがする。

- 朝起きたとき、口の中がネバつく感じがある。

- 口臭があるかもしれないと気になるときがある。

- 歯茎が赤く、腫れたり痛むときがある。

- 冷たい水を飲むと歯がしみて痛い。

- 歯茎を押さえると膿が出るときがある。

- 歯ぐきがむずむずする。

- 歯と歯の間に物がよくはさまる。

- 前よりも歯ぐきが下がってきたような気がする。

|

- カビが肺に入れば肺炎になるといわれています。

- 歯ぐきの出血によって菌が血管に入り、心臓病になるといわれています。

- 歯周病の人は通常の2,3倍心臓病になりやすいとも言われています。

- その他、食道癌、糖尿病、早産、高血圧などにも関与しているといわれています。

原因である菌やカビを取り除くことが必要です。

|

従来の歯周病の治療は、菌やカビを取り除くために

- 歯ブラシで磨く。

- 器具で歯石を削ってとる。

- 悪い歯ぐきをメスで切り取る。

という、どちらかというと外科的な治療が主体でした。

治療期間が長くなりがちで、アメリカの歯周病専門医でも約20%は治すのが難しいといわれていました。昔は肺結核も胃潰瘍も外科治療が主体でした。でも現在はお薬で治す内科治療が主体で、ほとんどがお薬で治療します。人からうつされる風邪も菌が原因で、お薬を飲んで治します。

|

|

位相差顕微鏡(いそうさけんびきょう)という、生きたままの細胞を観察できる顕微鏡でお口の中の細菌の種類や数を検査して、その細菌に合った薬を服用して体の内側から、そしてカビを取り去る歯磨き粉で体の外側から、さらに歯石取りをおこなって、細菌とカビを除去していきます。これらの治療で90%以上の患者さんが治ります。

歯周内科治療は、歯周病に効く薬を内服するのがポイントなのですが、もっと大きなポイントは、位相差顕微鏡でお口の中にいる細菌を確認することです。歯周病菌が多いのか、あるいはカビが多いのか、もしくはどちらもほとんどいないのか。細菌の種類と数が分からないと薬の選択ができないので、位相差顕微鏡できちんと確認することがポイントです。

- 台所や洗面台の排水口のヌルヌル

- 窓のサッシの結露でできるカビ

- お風呂場の壁のヌルヌル

これらのカビは、ただブラシでこするだけではなかなかとれません。

それに、放っておくとすぐに生えてきてしまいます。

そのためカビの掃除は

- カビ取り洗剤をつかって落とすこと。

- こまめに掃除すること。

この二つがとても大切。口の中のカビも同じです!

歯周内科治療で歯周病が改善したら、定期的なメインテナンスに移ります。定期的に検査と歯科医院でのクリーニング(PMTC)を行なえば、進行してしまう前に細菌やカビ菌の数を減らして歯周病を改善することができます。もちろん、毎日きちんと歯磨きをしてプラーク(歯垢)を除去してくださいね。

人は、生まれたときには口の中に歯周病菌は存在しません。でも、離乳食をあげる時の箸やスプーンの使い回し、キスやくしゃみ、回し飲みなどが原因で歯周病菌に感染することがあります。家族間で歯周病菌をうつしあっている状態かもしれません。家族みんなでお口のケアをしましょう。

入れ歯(義歯)にもカビが付きます。入れ歯の清掃も丁寧にしてください。

タバコは歯周病になりやすく、また治りにくい事がわかっています。体の健康のためにもお口の健康のためにも、禁煙してみませんか?

|

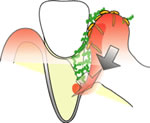

①カビが根を下ろし、歯ぐきが炎症を起こします。

|

|

②炎症を起こした歯ぐきの裏側にどんどんたまっていき、奥でさらに炎症を起こします。

- 歯ぐきのところどころ赤くはれている感じ。(軽度)

- 歯ぐきから時々出血する。(軽度)

|

|

③炎症によって歯を支える骨が少しずつ溶けていきます。

- 時々歯ぐきが腫れる。

- 時々出血する。

- 歯ぐきが常に赤い。

|

|

④さらに奥で炎症が広がります。骨を溶かす範囲も広がっていきます。菌やカビもどんどん増殖します。

- 歯ぐきを押すと膿が出る。

- 噛むと違和感がある。

- 口臭が悪化。

- 歯を磨くたびに出血する。

- 歯がグラグラする。

|

|

⑤骨はさらに溶け、さらに多くの菌が奥で増殖し、周りの歯にも影響が出始めます。歯を支える骨がほとんどなくなってしまう。

- 歯がいたくて噛めない。

- 歯が揺れて噛めない。

- 歯ぐきが腫れて痛い。

|

|

⑥カビは根を下ろすときに酸を出しますので、歯が溶けます。歯にも根を下ろすので知覚過敏がおきることもわかってきています。歯周病菌は毎日飲んでいますので体に害が出ます。 |

一部資料は国際歯周内科学研究会の資料から引用しています。

院長山田は当研究会の会員です。

|